Über den Verlag | About

Der artesinex verlag mit Sitz in Berlin veröffentlicht seit 2018 anspruchsvolle literarisch-dokumentarische und fotografische Werke zu Kultur, Geschichte und Erinnerungskultur. Das Programm verbindet Fotografie, Essay, Biografie und historische Recherche zu einem klaren verlegerischen Profil: Bücher, die Orte, Menschen und Erinnerungen sichtbar machen.

Der Verlag steht für sorgfältige Gestaltung, eigenständige Themenwahl und langfristige Relevanz. Der Vertrieb der Publikationen erfolgt über den Buchhandel; darüber hinaus sind die Titel über wissenschaftliche Bibliotheksplattformen weltweit verfügbar.

Das Herzstück des Programms bilden die Werke der in Berlin lebenden Autorin, Fotografin und Publizistin Rengha Rodewill, deren Bücher durch präzise fotografische Beobachtung, historische Genauigkeit und eine klare literarische Handschrift geprägt sind.

The artesinex verlag, based in Berlin, has been publishing sophisticated literary-documentary and photographic works on culture, history, and commemorative culture since 2018. Its program combines photography, essay, biography, and historical research into a clear publishing profile: books that illuminate places, people, and memory.

The publisher stands for careful design, independent thematic focus, and long-term relevance. Its publications are distributed through the book trade and are additionally available worldwide via academic and research library platforms.

At the heart of the program are the works of Berlin-based author, photographer, and publicist Rengha Rodewill, marked by precise visual observation, historical accuracy, and a clear literary voice.

Verdrängte Wahrheiten

Tonja Berger lebt mit einer Lüge. Seit sie mit zwanzig erfährt, dass sie nur eine Niere hat, schiebt sie diese Wahrheit beiseite und führt drei Jahrzehnte lang ein Leben, als wäre sie unverwundbar. Als gefeierte Schriftstellerin eines renommierten Verlags reist sie um die Welt, sammelt Bruchstellen fremder Biografien und folgt den Spuren ihrer Mutter nach Sankt Petersburg – und in Israel der Geschichte ihres jüdischen Großvaters.

Aufgewachsen als Tochter eines DDR-Fernsehjournalisten, der Wahrheiten so lange formte, bis sie sendefähig waren, trägt Tonja früh die Kunst der Verdrängung in sich. In Kalifornien verliebt sie sich in einen charismatischen Mann, der sie mit subtilen psychologischen Techniken manipuliert und an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln lässt. Aus dieser zerstörerischen Beziehung entsteht ihr Bestseller: Kein Leben mit dir – eine schonungslose Abrechnung mit emotionaler Gewalt. Doch als ihr Körper versagt, gerät Tonjas Lebensentwurf ins Wanken. Sie muss sich zwei Wahrheiten stellen: ihrer physischen Verletzlichkeit und ihrer lang gehegten Blindheit gegenüber sich selbst.

Ein Roman über die verhängnisvollen Parallelen zwischen Selbsttäuschung und Manipulation – und über eine Frau, die lernen muss, Wahrheit und Erzählung auseinanderzuhalten..

Taschenbuch

Erscheint Frühjahr 2026

ISBN 978-3-910471-65-8

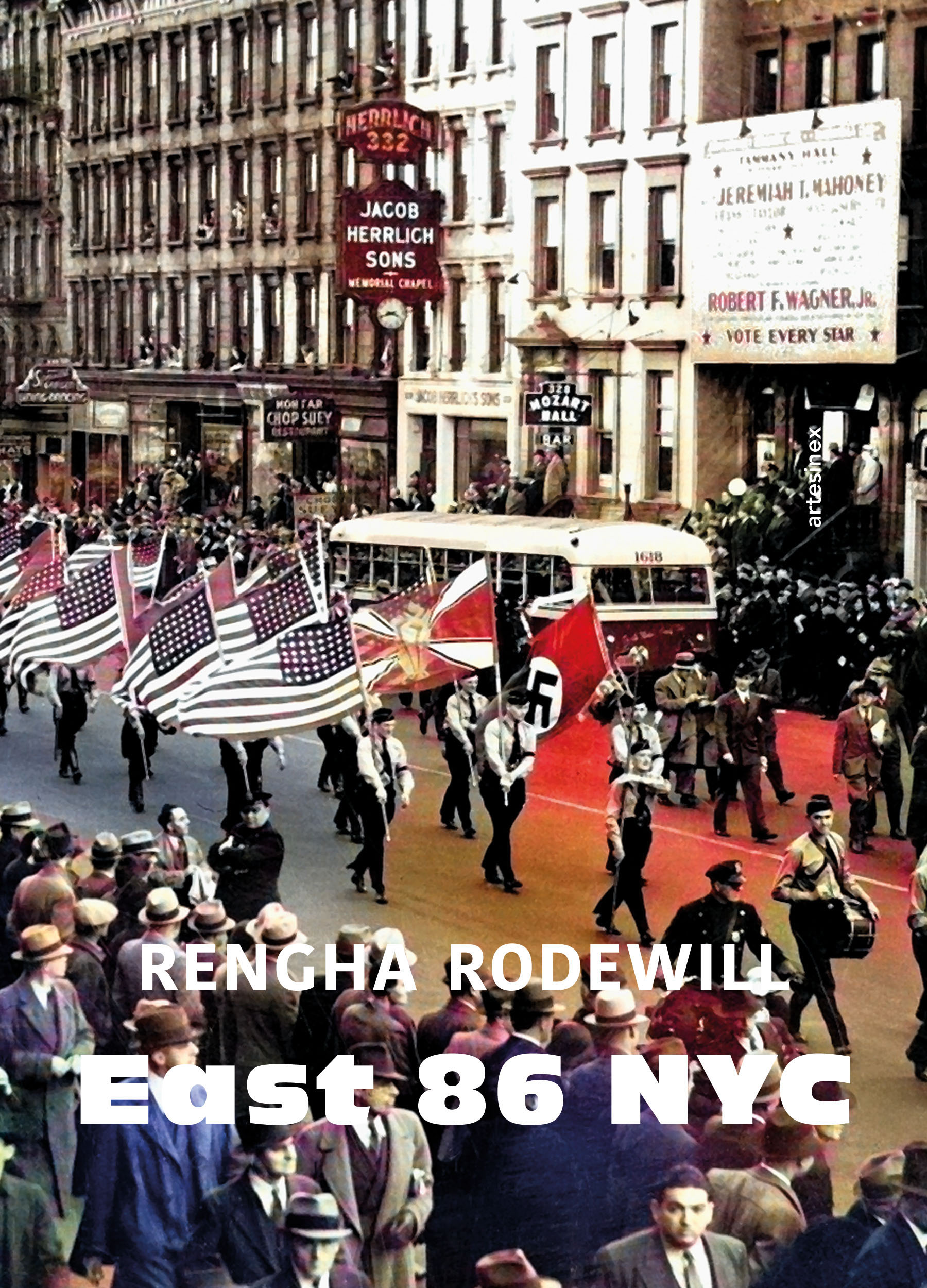

Sauerkraut Boulevard

In den 1930er-Jahren war die East 86th Street das Herz der deutsch-amerikanischen Gemeinschaft in Manhattan. Die Einheimischen nannten sie liebevoll »Sauerkraut Boulevard« – ein Viertel, in dem Deutsch auf der Straße gesprochen wurde.

Doch zwischen Apfelstrudel und Heimatabenden formierte sich auch etwas anderes: der German-American Bund. Die Organisation versammelte Nazi-Sympathisanten, die in Uniformen durch die Straßen von Yorkville marschierten – amerikanische Flaggen neben Hakenkreuzen.

Rengha Rodewill dokumentiert dieses vergessene Kapitel der New Yorker Stadtgeschichte: die Jahre, in denen der Nationalsozialismus mitten in Amerika Fuß zu fassen versuchte – und die Menschen, die sich ihm entgegenstellten. Unter ihnen der jüdische Richter Nathan Perlman und der Gangster Meyer Lansky, die mit ungewöhnlichen Mitteln dafür sorgten, dass die Nazi-Versammlungen ein Ende fanden. In Newark kämpften die »Minute Men« gegen den Bund.

Im zweiten Teil des Buches kommen jene zu Wort, die vor dem Nationalsozialismus fliehen mussten: Heinrich und Klaus Mann, Else Lasker-Schüler, Ernst Toller, Stefan Zweig. Ihre Texte aus dem Exil sind Zeugnisse einer verlorenen Welt.

Ein Buch über Verführung, Widerstand und die Stimmen derer, die nicht schwiegen.

Taschenbuch

Abbildungen

Erscheint 2026

ISBN 978-3-910471-64-1

Der Schrecken hat einen Namen

Das Frauenzuchthaus Hoheneck in Stollberg galt als eine der repressivsten Haftanstalten der DDR. Hier wurden politisch missliebige Frauen systematisch gebrochen, gefoltert und zur Zwangsarbeit gedrängt. Die Berliner Fotografin Rengha Rodewill hat diese authentischen Orte des Schreckens besucht und mit ihrer Kamera festgehalten, was von diesem Unrechtssystem übrig geblieben ist. Ihre eindringlichen Bilder führen den Betrachter durch die düsteren Gänge und Zellen einer Anstalt, die bis heute von der Brutalität der SED-Diktatur zeugt. Von der historischen Außenansicht bis in die bedrohlichen Innenräume dokumentiert Rodewill nicht nur die baulichen Relikte, sondern macht die Atmosphäre des Terrors spürbar, die noch immer in diesen Mauern zu leben scheint.

Acht bewegende Einzelschicksale geben den anonymen Opfern ein Gesicht. Frauen berichten von ihrer Verfolgung durch die Staatssicherheit, von Willkür und Misshandlung, von der systematischen Ausbeutung ihrer Arbeitskraft für Devisen – auch zum Profit westdeutscher Unternehmen.

Rodewills fotografische Spurensuche führt weiter in die verlassene Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, wo sie die Machtzentrale Erich Mielkes dokumentierte. In den 41 Einzelgebäuden des »unheimlichen Blocks« wird die destruktive Macht der Geheimpolizei greifbar, die das Leben Tausender Menschen zerstörte.

Ein eindringliches Zeugnis über eine der dunkelsten Seiten der deutschen Geschichte – und eine Mahnung, dass die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit noch längst nicht abgeschlossen ist.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erscheint Frühjahr 2026

ISBN 978-3-9821614-2-6 (ePUB-Reflowable)

ISBN 978-3-910471-77-1 (ePDF)

International Affairs

Teil 1

Als der spätere Kaiser Wilhelm II. in der ersten Hälfte der 1880er-Jahre als Prinz ins Auswärtige Amt berufen wurde, warnte ihn Bismarck vor dem »Mann mit den Hyänenaugen«, und auch Bülow äußerte sich später in ähnlicher Reserve. Fritz von Holstein mied während seiner gesamten Amtszeit jede verantwortliche Position, wirkte aber im Hintergrund durch seine Kenntnis des gesamten Apparates der Wilhelmstraße und seines Personals. Er übte einen unheilvollen, nicht zu kontrollierenden Einfluss auf die Außenpolitik des Reiches aus, der auch nach seiner Pensionierung anhielt, da führende Persönlichkeiten, darunter Reichskanzler Fürst Bülow, häufig seinen Rat suchten.

"Großbeerenstraße 40, nahe Kreuzberg. Kleinbürgerliche Häuser, kleinbürgerliche Läden. Fünf Minuten weiter, schon in der Yorckstraße, dröhnt, schreit, protzt das neue Berlin in Stuckpomp. Hier ist seine Wohnung, drei kleine Zimmer, nirgends die leiseste Ahnung von Luxus und Üppigkeit. Aber es muss regelmäßig etwas anderes sein, denn die Gourmandise ist der einzige Tribut, den Holstein einer Lebensfreude zollt, die bei ihm sonst längst verschüttet ist.

Karl Kraus - Meister des giftigen Spottes.

Herausgeber und ab 1912 alleiniger Autor der Zeitschrift »Die Fackel«, Satiriker, scharfer Kritiker der Presse und zugleich einer ihrer Stars. Kraus war zeitlebens umstritten. Marcel Reich-Ranicki nannte ihn »eitel, selbstgerecht und selbstverliebt«. Man warf ihm vor, sich in gehässigen Denunziationen und Verleumdungen zu ergehen. Neben Karl Valentin gilt er als Meister des Galgenhumors. Kraus’ Anhänger hingegen sahen in ihm eine unfehlbare Autorität, die alles tat, um den von ihm Unterstützten zu helfen. 1907 griff Kraus seinen ehemaligen Gönner Maximilian Harden wegen dessen Rolle im Eulenburg-Prozess in der ersten seiner spektakulären »Erledigungen« an: »Maximilian Harden. Eine Erledigung«. Die Beziehung zwischen Kraus und Harden war von Anfang an von einem gemeinsamen Verständnis publizistischer Tätigkeit geprägt. Sie waren zusammengekommen, weil sie glaubten, in ihrer Arbeit voneinander profitieren zu können.

Teil 2

Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld: Das Ende König Ludwigs II. von Bayern.

Über die Anwesenheit der »Lustbuben« bei Hofe erfährt man einiges aus dem Bericht des Fürsten Eulenburg, doch potentiell gefährlicher wären andere Informationen gewesen, wenn sie an die Öffentlichkeit gedrungen wären: Ludwig II. hatte sich die Zustimmung zur Reichsgründung von Bismarck abkaufen lassen, der wiederum aus schwarzen Kassen bezahlt wurde. Eulenburg weiß das alles genau, er kennt auch den Friseur Hoppe, der die Regierung bilden soll. An jenem schicksalhaften 13. Juni 1886 hält sich Eulenburg in der Villa Cäcilia am Würmsee (Starnberger See) auf, die er damals mit seiner Familie bewohnte, und blickt gelegentlich durch ein Fernglas zu dem kleinen weißen »Schloss Berg« hinüber. Am nächsten Morgen erhielt Eulenburg die Nachricht: »Soeben ist ein Wagen aus Berg gekommen, der eilends Dr. Heiß abgeholt hat. Man hat in seinem Hause gesagt, der König und der Irrenarzt Gudden seien tot im See gefunden worden«.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erscheint 2026

ISBN 978-3-9821614-9-5 (ePUB-Reflowable)

ISBN 978-3-9821614-5-7 (ePDF)

Zwischen Jerusalem und Berlin

Ein Roman über Heimkehr und Versöhnung

Israel 1963.

Nach achtzehn Jahren des Schweigens erhält Eveline Jordan einen Brief aus Berlin. Ihre erblindende Mutter Rosa

bittet sie um eine gemeinsame Reise zu den Orten ihrer deutsch-jüdischen Familiengeschichte. Was als Versuch der Versöhnung

beginnt, wird zu einer erschütternden Spurensuche durch ein geteiltes Berlin zwischen Wirtschaftswunder und Verdrängung –

und steuert auf eine Katastrophe zu.

Die Reise führt vom Bayerischen Viertel bis zum Gleis 17, an dem die Großmutter deportiert wurde, sowie zum wiedergefundenen

Rezept der Königsberger Klopse, einem Symbol von Heimat und Erinnerung. Zugleich gerät Eveline zwischen zwei Männern:

Michael, den schwedischen Literaturwissenschaftler, und Pierre, ihren französischen Ex-Geliebten.

Ein Roman, der historische Orte und private Schicksale verwebt – atmosphärisch dicht, voller authentischer Details – über Heimat, Identität und die Weitergabe von Wunden.

Taschenbuch

Erschienen Denzember 2025

ISBN 978-3-910471-68-9

Wechselndes Licht

Diese Dokumentation folgt den Lebens- und Wirkungsorten Eva Strittmatters – jener märkischen Landschaft, die ihre Gedanken prägte und ihre Poesie nährte. Rengha Rodewill richtet ihre Kamera auf Neuruppin, Frankendorf und Schulzenhof und schafft ein visuelles Gedächtnis dieser poetischen Räume. Ihre Fotografien erzählen von der Atmosphäre, in der Strittmatters Verse entstanden, und verdichten Orte zu inneren Bildern. Besonders eindrucksvoll ist die Dokumentation der Freilichtlesung in Potsdam-Babelsberg 2003, der später sogenannten »Donnerdichtung«, die die Nähe zwischen Dichterin und Fotografin sichtbar macht.

Die Spurensuche führt bis in Strittmatters letzte Berliner Wochen und zu ihrer Beerdigung 2011 – diese visuelle und textuelle Spurensuche wird ergänzt durch den Blick auf ihre literarische Bedeutung, die bis heute nachwirkt und vielen Leserinnen und Lesern Orientierung und Trost bietet.

Dieses Buch ist mehr als eine biografische Annäherung: Es zeigt die stille Kraft eines Lebenswerks, das das Alltägliche ins Bedeutende verwandelte, und verbindet Fotografie und Literatur zu einem Raum der Erinnerung und Reflexion.

Hardcover

Zahlr. Abbildungen

Erschienen Dezember 2025

ISBN 978-3-9104717-5-7

Die Legende

Die Stadt Rom mit ihrer reichen Geschichte und ihrem kulturellen Erbe ist seit jeher ein Ort der Inspiration für Gelehrte, Künstler und Forscher. In den engen Gassen und antiken Ruinen warten unzählige Rätsel darauf, entdeckt zu werden. Wilhelm v. Humboldt, der im 19. Jahrhundert zu den bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit zählte, begeisterte sich schon als Student neben seinen Fachstudien für die Kunst der Antike. Eine besonders fruchtbare Zeit war ihm beschieden, als er von 1802 bis 1808 Preußen beim Heiligen Stuhl vertrat. Humboldt war bekannt für seinen unersättlichen Wissensdurst und seine bahnbrechenden Beiträge zur Bildung und Sprachwissenschaft. Als er nach Rom kam, war er fasziniert von der Schönheit und dem kulturellen Reichtum der Stadt. Vor allem aber erregte die Legende vom Calixtusbrunnen, dem »Pozzo«, seine Aufmerksamkeit. Seit Jahrhunderten erzählt man sich in Rom von einem geheimnisvollen Brunnen, dem magische Kräfte nachgesagt werden. Das Wasser dieses Brunnens soll dem, der daraus trinkt, außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis verleihen. Während Wilhelm 1808 Rom verlassen muss, bleibt seine Frau Caroline v. Humboldt mit den Kindern in Rom. In San Calisto wurde sie auf den »Pozzo« aufmerksam, den die Benediktiner verkaufen wollten, und es gelang ihr, das Kunstwerk für 150 Skudi zu erwerben. Heute steht der Marmorbrunnen des heiligen Calixtus im Atrium des Schlosses Tegel in Berlin. Ein Briefwechsel zwischen Caroline und Wilhelm v. Humboldt aus der Zeit seiner Abreise aus Rom 1808 bis zu seiner Ankunft in Berlin 1809 vermittelt einen intimen Eindruck dieses Paares. Er lässt uns teilhaben an alltäglichen Ereignissen, aber auch an schmerzlichen Verlusten.

Besonderes Augenmerk wird auf das Leben und die bedeutenden Persönlichkeiten im Umfeld von Caroline v. Humboldt gelegt.

Viele Geschichten werden über das Leben der Familien von Arnim, La Roche und vor allem Gabriele von Bülow erzählt.

Taschenbuch / E-Book

Zahlr. Abbildungen

Erschienen Juni 2025

ISBN 978-3-910471-92-4 (Taschenbuch)

ISBN 978-3-910471-70-2 (ePUB-Reflowable)

ISBN 978-3-910471-69-6 (ePDF)

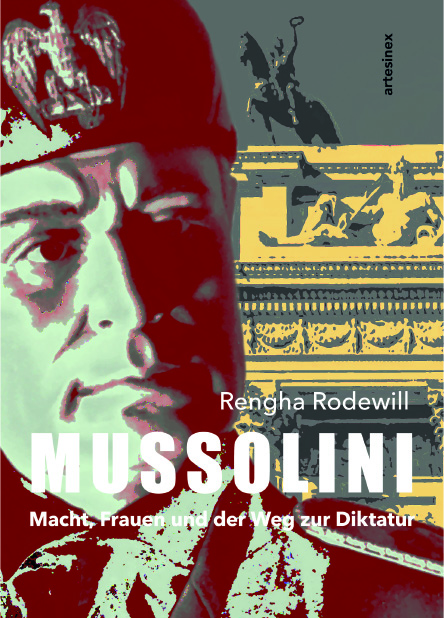

Zwischen Macht und Begierde

Mit knapp dreißig Jahren stand Mussolini bereits an der Spitze des italienischen Sozialismus. Seine autoritäre Natur zeigte sich früh: Bei der »Avanti!« duldete er keinen anderen Leitartikler neben sich.

Bemerkenswert ist der Einfluss verschiedener Frauen auf seinen Werdegang – von Angelica Balabanoff, die einen von Ängsten geplagten Mann beschrieb, über die einflussreiche Kunsttheoretikerin Margherita Sarfatti bis zu seiner letzten Geliebten Claretta Petacci, die bis zum gemeinsamen Tod an seiner Seite blieb. Im Zentrum stand Rachele Guidi, seine Ehefrau, die als bodenständiger Gegenpol auch in den Jahren der Macht ihren klaren Blick behielt.

Diese weiblichen Perspektiven offenbaren die Widersprüche eines Mannes zwischen Ehrgeiz, Machthunger und privatem Leben.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erschienen Juni 2025

ISBN 978-3-910471-72-6 (ePUB-Reflowable)

ISBN 978-3-910471-73-3 (ePUB-FXL)

ISBN 978-3-910471-74-0 (ePDF)

Der Diktator und seine Frauen

Wer war der Mann hinter der Fassade des »Duce«? Dieses Buch nähert sich Mussolini über die Frauen, die sein Leben prägten: Die Intellektuelle Angelica Balabanoff erkannte hinter dem Machtmenschen einen von Ängsten Getriebenen. Margherita Sarfatti wurde seine Biografin und formte als Kunsttheoretikerin die »Novecento«-Bewegung. Claretta Petacci folgte ihm bis in den Tod am Comer See.

Im Zentrum stand Rachele Guidi, seine Ehefrau. Sie bewahrte inmitten des Machtrausches ihren nüchternen Blick – ihr Buch »Mussolini ohne Maske« zeigt den Diktator als Privatmensch und Familienvater, geprägt von Realismus und feinem Humor.

Ein vielschichtiges Porträt, das den Weg vom sozialistischen Agitator zum faschistischen Diktator nachzeichnet.

Taschenbuch

Zahlr. Abbildungen

Erschienen 2025

ISBN 978-3-910471-76-4

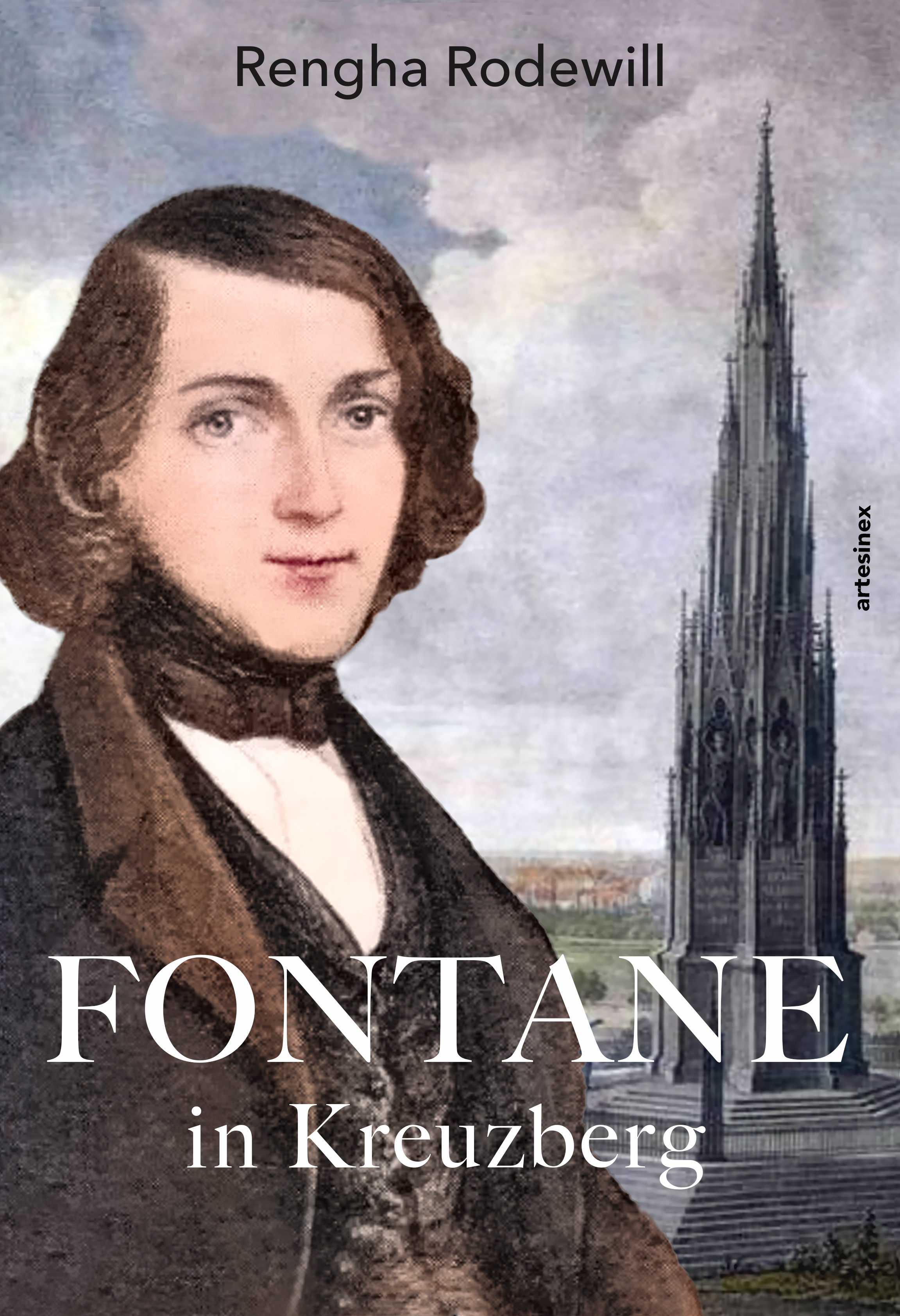

Allerlei Glück

Die Luisenstadt und die Tempelhofer Vorstadt, aus denen am 1. Oktober 1920 der Berliner Bezirk Kreuzberg wurde, stand schon dem jungen Dichter Fontane durch verschiedene Wohnungen, wichtige Ereignisse, Freundschaften und Arbeitsbeziehungen nahe, sodass dieser Stadtteil für sein Leben und Wirken besondere Bedeutung bekommen hat. Schon seit den 1820er-Jahren wohnten hier Familienmitglieder: die Adressbücher melden für das Jahr 1820 den Großvater von Theodor Fontane, den »Kabinets-Secretair P. Fontan(e), Friedrichstraße 230; 1824 in Pension« – ebenso 1826, aber nach der »Kleinen Hamburger Str. 13 in ein eigenes Haus verzogen«. Theodor Fontane legte am 19. Dezember 1839 bei dem Kreisphysikus Dr. Natorp, Alte Jakobstr. 109, in der Nähe der Kommandantenstraße, die Apothekerprüfung ab. Als er am 30. Dezember 1840 von dieser Berufstätigkeit aus Burg bei Magdeburg nach Berlin zurückkehrte, nahm ihn sein alter Freund Fritz Hesselbach in seine Wohnung in derselben Alten Jakobstraße auf; hier erkrankte Fontane und lag sieben Wochen in dieser »Chambre garnie« an Typhus danieder, und dann erst konnte er im Frühjahr 1841 seine neue Stellung in Leipzig antreten.

Von 1865 bis 1880 arbeitete Fontane – immer wieder abbrechend – an dem Entwurf eines Berliner Gesellschaftsromanes, der im ganzen unausgeführt blieb und von dem nur Teile für andere epische Werke verwendet wurden. Er sollte den Titel »Allerlei Glück« bekommen, eine Reihe von skurrilen Gestalten mit sehr verschiedenen Zielen zeichnen und in der Dessauer Straße spielen.

Dass Fontane 1872 in dieser Wohngegend ursprünglich bleiben wollte, zeigt ein Brief vom 30. März an Mathilde von Rohr: »Meine Frau ist jetzt vor allem in Wohnungsnöten. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon schrieb, dass unser Haus verkauft ist, dass die Mieten mindestens verdoppelt werden und dass wir also a l l e ziehen. Eine vorzügliche Wohnung in der Dessauer Straße hat uns Tante Merckel vorgestern weggeschnappt. Ich persönlich teile übrigens nicht die allgemeinen Ängste; wir müssen natürlich 3 Treppen hoch ziehen und 100 Thlr. mehr bezahlen; c'est tout. Dafür kriegt man aber »was«. Dies schrieb Fontane nur wenige Gehminuten vom Hafenplatz entfernt, wohin er 1886 einen der Berliner Schauplätze von seinem Roman »Cécile« verlegte.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erschienen 2023

ISBN 978-3-910471-88-7 (PUB-Reflowable)

ISBN 978-3-910471-89-4 (PUB-FXL)

ISBN 978-3-910471-90-0 (ePDF)

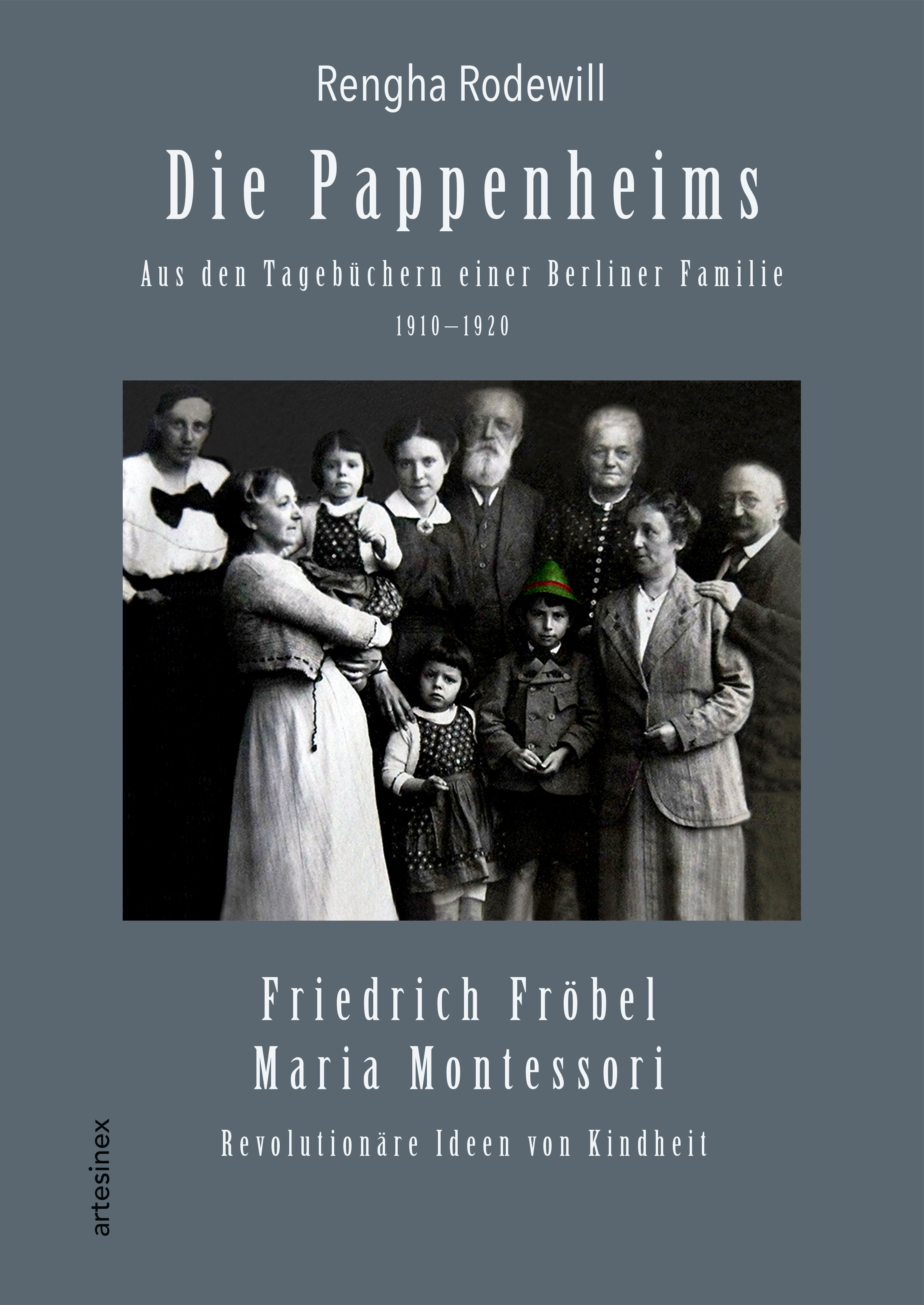

Kinder sind anders

Eine christliche Familie jüdischer Herkunft zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin. Der Gymnasialprofessor Karl Pappenheim und seine Frau Erna bewohnen die Beletage in der Söhtstraße 1 in Gross-Lichterfelde, heute: Berlin-Lichterfelde. Der Sohn Hans wird 1908 geboren und Erna Pappenheim beginnt die täglichen Ereignisse in ihrem Tagebuch niederzuschreiben. Das sind u. a. Erlebnisse während der Sommerfrische in Krummhübel, i. Riesengebirge, heute: Karpacz (Polen). Man trifft sich dort mit der Berliner Freundin der Familie, der Komponistin und Pianistin der Spätromantik, Anna Teichmüller, die einen größten Teil ihres Lebens in der von Carl und Gerhart Hauptmann um 1890 gegründeten Künstlerkolonie im benachbarten Schreiberhau, heute: Szklarska Poręba verbringt. 1911 werden die Zwillinge Inge und Ursel geboren und Erna Pappenheim beobachtet und beschreibt die Entwicklung ihrer Kinder. Sie ist sehr vertraut mit dem Verhalten von Mädchen und Jungen, denn der Schwiegervater, der Fröbel Pädagoge Dr. Eugen Pappenheim hat sein Engagement für die »Fröbelbewegung« an seine Töchter Anna und Gertrud weitergegeben. Herausragend war Tochter Anna, die zum Kreis der Pädagoginnen zählte, die Kindergärten gründete und leitete. Als Clara Grunwald, Initiatorin und Protagonistin der Montessori-Bewegung in Berlin, die Dottoressa Maria Montessori für einen Vortrag 1922 nach Berlin einlädt, werden Gertrud Pappenheim und ihre Schwester Anna Wiener-Pappenheim, vermutlich Maria Montessori auch getroffen haben.

Erna Pappenheims Tagebücher sind ein bemerkenswertes Dokument aus der Zeit des Berliner Bürgertums zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir erfahren auch von der katastrophalen Ernährungssituation der Zivilbevölkerung im »Hungerwinter« 1916/17, die selbst im Großbürgertum als äußerst schmerzhaft empfunden wurde. Neben den Aufzeichnungen sehen wir zahlreiche private Fotografien der Familie aus Gross-Lichterfelde, den Ferien in Krummhübel und Längenfeld im Ötztal in Tirol.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erschienen Juli 2022

ISBN 978-3-9820572-3-1 (ePUB)

ISBN 978-3-9821614-1-9 (ePDF)

Eine Straße in Berlin-Mitte im Wandel der Zeiten

Ende des 17. Jahrhunderts entstanden auf den unbebauten Flächen vor der Stadtmauer Berlins, die Scheunen Berliner Bürger mit Ackerbesitz. Dieses Gebiet wurde »Scheunenviertel« genannt, ein Name, der in der weiteren Geschichte der Stadt eine bewegte Rolle spielen sollte. Zu Beginn erwachsen feudale Palais und die Bewohner waren bedeutende Persönlichkeiten der Zeit, wie z.B. der preußische Minister Karl Abraham von Zedlitz, sein Anwesen befand sich in der Münzstraße 20, dessen namhaftester Besucher 1778, der Dichter Johann Wolfgang Goethe, auf seiner einzigen Berlin-Reise, war. Nach v. Zedlitz’ Ausscheiden aus dem Staatsdienst und Rückkehr nach Schlesien (1789) setzt ein merklicher sozialer Abstieg des Ansitzes Münzstraße 20 ein.

Unter dieser Adresse wird im Dezember 1859 das Victoria-Theater eröffnet und wir erleben mit, wie größte Niederlagen und höchste Triumphe sich abwechseln. Im März 1891 kam dann das Ende und das Victoria-Theater war Geschichte. In nennenswertem Umfang stieg die Zahl der ostjüdischen Einwanderer nach der ersten Russischen Revolution (1905) an und wurde verstärkt durch den Zuzug galizischer Juden, die nicht zum Sündenbock der in Auflösung begriffenen Kaiserreiche werden wollten. Die Gegend hinter dem Alexanderplatz wurde zu einem Lebenszentrum der so genannten »Ostjuden«. Ab 1933 wurden zunehmend neue Beschränkungen den Juden in Deutschland auferlegt. Familien auseinandergerissen, Abschied genommen – sehr oft für immer. Beim Novemberpogrom 1938, als die Synagogen brannten, war es der vorläufige Tiefpunkt und der letzte Moment, das Land zu verlassen. Wahllos wurden die Menschen verhaftet und in die Konzentrationslager gebracht. Noch ahnten nur Wenige, wie das Ende sein würde.

Julien Offray de la Mettrie war ein französischer Arzt, Philosoph und Satiriker, der sich vor allem mit seiner Schrift »L’homme machine« in der Geschichte des Materialismus einen Namen machte. Als wichtiger Denker des 18. Jh. vertrat er eine radikale materialistisch-atheistische Weltanschauung. Er wurde wegen seiner satirischen Äußerungen bzw. Angriffe auf das korrupte Verhalten einflussreicher Mediziner Frankreichs von diesen des Landes verwiesen. Schlimmer noch als seine Verfolgung durch die etablierten Medizinerkreise seiner Heimat traf ihn vermutlich die einheitliche Front der zeitgenössischen aufklärerischen Philosophen, die sich trotz ihrer Uneinheitlichkeit geschlossen gegen ihn, insbesondere gegen seine Auffassungen zu Sittlichkeit und Moral wandten. Über den Umstand seines Todes wird berichtet, der haltlose Narr habe seine Genussfähigkeit unter Beweis stellen wollen und eine riesengroße Pastete gegessen, woran er später, nach eigensinniger Selbsttherapie, gestorben sei. Diese Geschichte, die sehr unwahrscheinlich klingt, wurde später immer wieder gerne aufgegriffen und erzählt. Sein letzter Wille, auf dem Grundstück der französischen Gesandtschaft in Berlin beerdigt zu werden, wurde ignoriert. Seine Korrespondenz verschwand spurlos, seine Bibliothek wurde versteigert, nur seine veröffentlichten Schriften blieben der Nachwelt erhalten.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erschienen 2021

ISBN 978-3-9821614-3-3 (ePUB)

ISBN 978-3-9821614-4-0 (ePDF)

Ab nach Bautzen! – Inbegriff des Stasi-Terrors

Die Berliner Fotografin und Autorin Rengha Rodewill ist jahrelang den Spuren politischer Gefangener in der ehemaligen DDR gefolgt, die - wie in Bautzen II - nach ihrer Verhaftung zu »Nummern« geworden sind. 2010 begann ihre fotografische Arbeit in der Sonderhaftanstalt Bautzen II. Keine so detaillierte Beschreibung, auch die Darstellung eines Zeitzeugen kann die persönliche Erfahrung historischer Stätten nicht ersetzen. Kein Wort kann so tief berühren wie der Anblick eines authentischen Ortes. Mit dieser Fotodokumentation und den Erfahrungen ehemaliger Häftlinge aus dem »Stasi-Gefängnis Bautzen II« will die Fotografin an einen Ort erinnern, der wie kein anderer für die Willkür und das Misstrauen der DDR stand, und einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. 1951 übernahm das für das gesamte Gefängnis zuständige Innenministerium der DDR die Justizvollzugsanstalt Bautzen, als »Objekt II« wurde das Gerichtsgefängnis wieder eine Außenstelle von Bautzen I, genannt das »Gelbe Elend«. 1956 richtete das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in Bautzen II eine Sonderhaftanstalt ein, es wurde zu einem Hochsicherheitstrakt mit 200 Haftplätzen für Sondergefangene wie Regimekritiker, Spione oder Kriminelle mit prominentem Sonderstatus ausgebaut. 1963 wurde das Haus von Bautzen I getrennt und als eigene Strafanstalt geführt. Zur Tarnung blieb es nominell eine Einrichtung des Innenministeriums der Staatssicherheit unter Minister Erich Mielke. Im Dezember 1989 erfolgte die Auflösung des MfS, alle politischen Gefangenen wurden freigelassen.

Rodewill machte sich 2011 auf die Suche nach weiteren Spuren in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, um in »Mielkes verlassener Stadt« zu fotografieren. Der »unheimliche Block«, ein gigantisches Viertel in der Normannenstraße, mit seinen Gebäuden war für Rodewill der Inbegriff des Grauens; die Machtzentrale der DDR-Staatssicherheit, der SED-Diktatur. Die ersten Aufnahmen entstanden im »Haus 22«, wo sich ursprünglich das Stasi-Museum befand, und weitere Fotos im »Haus 1« nach seinem Umzug im Jahr 2012. Im »Haus 7« befindet sich jetzt das Stasi-Unterlagen-Archiv-Berlin, Rodewill konnte auch da weiteres dokumentieren. Dies waren alles deprimierende Momente und schockierende Erfahrungen für die Fotografin, die sie nicht loslassen sollten.

2014 folgte der beeindruckende Schwarz-Weiß Bildband »Hoheneck – Das DDR-Frauenzuchthaus - Dokumentarische Erkundungen in Fotos mit Zeitzeugenberichten und einem Vorwort von Katrin Göring-Eckardt«.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erschienen 2019

ISBN 978-3-9820572-7-9 (ePUB)

ISBN 978-3-9820572-8-6 (ePDF)

Eva Strittmatters Gedichte im Licht der Deutschen Oper Berlin

Die Kombination von Lyrik und Fotografie, so lyrisch die Fotografien von Rengha Rodewill sind, so bildhaft ist Strittmatters Lyrik. Requisiten sind jenseits der Bühne nur Gegenstände, die nach der Vorstellung wieder in Regalen und dunklen Kammern verschwinden, aber auf der Bühne bestimmen sie die Emotionen mit und tragen zu einem erfolgreichen Abend bei. In stimmungsvollen Fotos hat die Berliner Künstlerin Rengha Rodewill die verborgenen Welten hinter der Bühne der Deutschen Oper Berlin wieder ans Licht gebracht und mit den zeitlosen Gedichten von Eva Strittmatter in einen Dialog gesetzt, sodass im Spiel der beiden Kunstformen, ein neues ästhetisches Erlebnis entsteht. Das lange Gedicht »Der junge Stendhal in Paris 1805«, das seine Tagebücher aufnimmt und umsetzt, dazu der »Barlach-Kopf«, der die Oper beherrscht, es hat mich erstaunt und verwundert mich, wie Rengha Rodewill meine Gedichte zu lesen versteht, welch eine Innenwelt sie ihnen abgelesen hat. Der Einbruch der Oper, des Schicksals in meine verborgene Wald-Existenz erhebt mich, schafft mir eine ganz unerwartete Sicht auf meine Gedichte und auf das von mir doch gelebte vergangene Leben. (Vorwort Eva Strittmatter/Auszug).

Eva Strittmatter (1930-2011) ist eine der populärsten und meistgelesenen Lyrikerinnen der Gegenwart. Mit einer Rekordauflage von über zwei Millionen Exemplaren wurden ihre Bücher in 17 Sprachen übersetzt. Die Form ihrer Gedichte besticht durch Einfachheit und Klarheit. Sie veröffentlicht mehr als ein Dutzend Bände mit Gedichten, Prosa und Kinderbüchern.

Der schriftstellerische Nachlass wurde 2015 zusammen mit dem ihres Ehemannes Erwin Strittmatter an die Akademie der Künste in Berlin übergeben.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen/Gedichte

Erschienen 2019

ISBN 978-3-9820572-4-8 (ePUB)

ISBN 978-3-9820572-0-0 (ePDF)

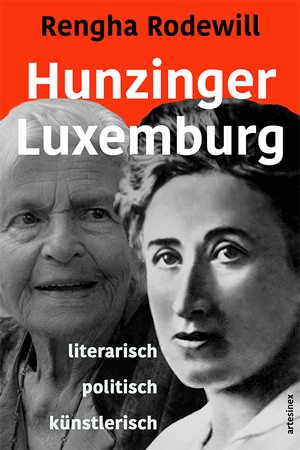

Zwischen Kunst, Liebe und Revolution

Die Fotografin und Autorin Rengha Rodewill verschafft sich interessante Einblicke in das Leben der bedeutenden jüdischen Berliner Bildhauerin Ingeborg Hunzinger. Zahlreiche Fotografien von 2008 aus ihrem persönlichen Lebens- und Arbeitsbereich und dem berühmten Freiluftatelier sind zu sehen. Rodewill dokumentiert außerdem wichtige Skulpturen im Berliner Stadtraum, die von der Künstlerin erschaffen wurden. Hunzingers bedeutendstes Werk ist der »Block der Frauen« in der Berliner Rosenstraße. Das Denkmal erinnert an den Aufstand der »Berliner Frauen 1943 – Rosenstraßen-Protest«. Auf der Rosenstraße verlangten sie in Sprechchören »Gebt uns unsere Männer wieder«. Ein biografischer Text führt den Leser in das unruhige Leben von Beginn der Kindheit, in einem wohlhabenden arisch-jüdischen Elternhaus, bis hin zur Kommunistin. Hunzinger zählt mit zu der prägendsten und anerkanntesten Bildhauerin Berlins. Die Krönung ihres Lebenswerks war die Arbeit an einer lebensgroßen Skulptur Rosa Luxemburgs, die sie sehr verehrte. Die Bildhauerin konnte das Werk nicht mehr vollenden, im Alter von 94 Jahren verstarb sie am 19. Juli 2009 in Berlin.

Rosa Luxemburg gewährt literarische Einblicke in ihren emotionalen Liebesbriefen an Leo Jogiches, dem Mitbegründer der KPD, sowie an ihren jungen Geliebten Kostja Zetkin. Ihre Briefe sind zartfühlend und dann wieder rebellisch; wir erleben die politische Kämpferin außerhalb der Klassenkämpfe in ihrer widerspruchsvollen Privatsphäre. Die Inhalte sind nicht nur schöne Worte und liebe Botschaften, sondern gleichzeitig Betrachtungen über politische Ereignisse, sowie unvermittelte Analysen der gegenseitigen Gefühle und Kritik am Verhalten der Geliebten. Zahlreiche Briefe schrieb Rosa Luxemburg auch an Clara Zetkin, Luise Kautsky, Mathilde Jacob und Sophie Liebknecht; diese geben die bedingungslose Vertrautheit zu den ihr nahestehenden Freundinnen wieder.

Konstantin (Kostja) Zetkins weitere Lebensspuren mit seiner Frau Gertrude Bardenhewer werden in erstmals veröffentlichten Fotografien gezeigt. Das besondere Bildmaterial umfasst die Jahre in Frankreich, USA und Kanada.

E-Book – ePUB3/PDF

Zahlr. Abbildungen

Erschienen 2019

ISBN 978-3-9820572-5-5 (ePUB)

ISBN

978-3-9820572-6-2 (ePDF)

Presse | Press

To contact us please email us here

Vertrieb | Distribution

Der Vertrieb unserer Publikationen erfolgt über den Buchhandel. Darüber hinaus sind unsere Titel über wissenschaftliche Bibliotheksplattformen weltweit verfügbar.

Our publications are distributed through the book trade and are additionally available worldwide via academic and research library platforms.